麻雀の遊び方

休憩中にカードマジックはいかが

休憩中にカードマジックはいかが

競技進行

【点棒再確認】

席が決まったところで点棒の再確認を行います

【洗牌(シーパイ)~壁牌(ピ-パイ)作成】

牌全体を出来るだけ裏向きにし、良くかき混ぜます

洗牌を行いながら順次、自分の前に裏向きの牌の山(17枚の上下2段の計34枚)を作り、やや前方に押しながら井桁に組み上げます

【親の決定】

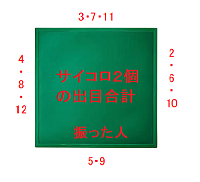

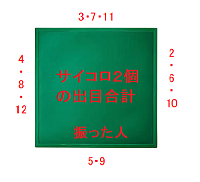

東の席に着席した人「仮東(カリトン)」が、サイコロを振り「仮親(カリオヤ)」を決定します

↑の例はサイコロを振って出た目合計の数字を表しています

反時計回りに数えます

仮親が再度サイコロを振り、正式の親「荘家(そうちゃ)=東家」を決めます

以降反時計回りに南家・西家・北家の順で決定します

起家マークがあれば、それを「東側」を表にして卓右隅に置きます

【開門(カイモン)】

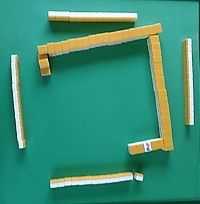

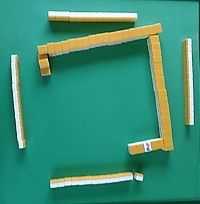

親(東家)がサイコロ2個を振り、出目の場所から出目の方の牌右端から左に出目の数だけ数え、その部分より左側の牌の山を開けます(開門)

下の(ドラ決め)での図は親のサイコロ出目の合計が「5」になり

親が1で下家(南家)から5の目ですから親に戻り

親の山の右から5番目までを残して開門、それぞれ配牌が完了した場面です

※開門した後に端の牌が転げ落ちる危険性回避のため、配牌後その牌を横下に置くケースが多いですね

【配牌】

開門されたところから、親・南・西・北の各子が2組4枚ずつ「時計回り」に取り、各自の前に自分に向けて並べます

全員それを3回行ってところで、親は端の上の牌と一つ飛んで3番目の上の牌を取る(チョンチョン)

牌の端から南家・西家・北家は続いて1枚ずつ取って配牌終了

【手牌(テハイ)】

これで親は14枚、子は13枚の手牌となります

【ドラ決め】

開門時の左端上部の右3枚目を表向けにした牌が「ドラ表示牌」

この次の牌がドラになります

開門時の左端上部の右3枚目を表向けにした牌が「ドラ表示牌」

この次の牌がドラになります

1の次が2、9の次が1、三元牌は白・發・中・白・・・風牌は東・南・西・北・東・・・

この場合↑は表示牌が9萬ですから一萬がドラになります

※次(next)の牌ではなく現物のルールもあります

模打開始

まず「途中流局」が採用されるルールもあります

【九種九牌(キューシュキューハイ)】

親の配牌またはチーポンカンのない子の第1自摸においてす

手牌にヤオ九牌(1・9・字牌)が9種類以上あれば流局に出来る

親の連チャン(積み棒増)とするか親流れにするかは決め次第

また流局にするか否かは任意です

【四風(子)連打(スーフォン(ツ)レンター)】

チーポンカンのない初めて親から順番に同じ風牌が連続で出された場合

これを途中流局とするルールがあります

四槓散了(スーカンサラ)

複数の家において槓子が行われた場合

その時点で途中流局とするルールがあります

なお一人で行えば役満になる可能性大です(雀頭必要)

・・・・・・・・・・

親の配牌は14枚にて、それで上がれれば和了ります

上がれなければ、不要牌を卓の自分の前の中央寄り左側から捨てます(河(ホー)に捨てる・打つ)

子はその捨てられた牌で上がれれば和了り、必要であればチー・ポン・カンなどで鳴いて手に入れます

ロン・チー・ポン・カンがなければ、次の南家が次の牌を山の端から1枚自模り(ツモリ)(持ってき)ます

それで上がられれば和了ります

上がれなければ、不要牌を卓の自分の前の中央より左側から並べて捨てます

以降順次反時計回りで同じ事を、和了るか終わりまで繰り返します

【自模和(ツモ)】

自模とは山(壁牌)などから、自分の手牌に持ってくることを表現します

その牌で上がれるなら「ツモ」と発声し、牌を表向きに倒して示す

その牌は手牌とは区別できる様に、右の離れた場所に置いて見せる

これは「符」に関することと、他家から見て「フリテン」の判断に必要だからです

ツモ!

ツモ!

【栄和(ロン)】

他家の捨てた牌で上がれるなら「ロン」と発声し、手牌を表向きに倒して示す

その牌を捨てたものが放銃者にて一人払い、搶槓(チャンカン・・・役一覧参照)された者も同じく放銃者となる

出された牌→  ロン!

ロン!

【複数人栄和(ロン)】

栄和(ロン)の複数人は認めず、振込者から反時計回りに近い人が和了権がある(頭ハネ)

三家和(サンチャホー)流れ=3人ロンは流局

※ルールにより色々な扱いあり

鳴き

他家の捨てた牌が必要な時に、それぞれ「チー・ポン・カン」と発声し捨てられた牌を貰うことを表現します(しなくても良い)

自分が自模った牌で「カン」と発声するのはこれとは別です

優先順位はロン>ポン及びカン>チー

ただし発声が遅い場合は優先順位はなくなる

1秒とか、どの程度かはそこの取り決めや慣習にて判断

ロンの場合は特別で”ちょっと待ってね・・ロン”で行けますね

【チー】

上家の捨てた数牌が必要であれば、順子(シュンツ)として完成できる下家限定の行為

「チー」の発声で捨てられた牌を貰うことが出来る

捨てられた牌を取り上げ不要な牌を捨てる

何を鳴いたか分かるように、その牌左側に横向きにして卓右隅に副露します

それぞれ左から1萬・2萬・3萬をチーした場合の副露の形

次の自模順は、チーをした家の右側(下家)の順番に代わる

【ホ゜ン】

誰かの捨てられた牌が必要であれば、刻子として完成出来る、他家の誰からでも可能

「ポン」の発声で捨てられた牌を貰うことが出来る

捨てられた牌を取り上げ不要な牌を捨てる

誰から鳴いたか位置が分かるように、牌を横向きにして卓の右隅に副露する

それぞれ左から上家・対面・下家からポンをした場合の副露の形

次の自模順は、ポンをした家の右側(下家)の順番に代わる

【槓(カン】

誰かの捨てられた牌が必要あれば槓子として完成出来る、他家の誰からでもが可能

「カン」の発声で行います、捨てられた牌を貰うことが出来る

捨てられた牌を取り上げ不要な牌を捨てる(大明槓)

自分の自模った牌で明刻(ミンコ)に加槓して完成出来る場合

これは既に鳴いて完成した刻子(明刻)に対しても行うことが出来る(加槓・小明槓)

ただし加槓は、槍槓(チャンカン)と呼ばれる他家に横取りで上がられる危険性があります

明槓とは別に手持ちの暗刻を暗槓にするなら、裏向き2枚で挟んで卓右隅に副露し明示

明槓も同じく全体を副露して明示します

誰から鳴いた暗刻であったか位置が分かるように、牌を横向きにして卓の右隅に副露されています

対面からは横に向ける牌は2個目でも3個目でも良い

この明刻への加槓の場合は、既に横向きの牌の上に重ね副露します

捨てられた牌を取り上げ不要な牌を捨てる

次の自模順は、カンをした家の右側(下家)の順番に代わる

ちなみに進め方として

カン宣言で槓子を副露

ドラ表示牌を表に向けて嶺上牌から自模り捨て牌をします

※大明槓および加槓(小明槓)の場合は牌を捨てた後に捲るとのルールも多いですね

ちなみに搶槓時には槓ドラはありません

何故なら槓子そのものが成立しないからです

【リーチ後の槓】

暗槓のみ、待ちの手が変化しない、自模った牌限定

【和了(あがり)】

聴牌をしてあがる(一翻縛り条件)必要です

これには自分での自模あがりと、他家が出した牌であがる「栄和(ロン)」の2つがあります

【振り聴(フリテン)】

自分の捨て牌で和了形を構成できる牌がある聴牌をフリテンと称します

フリテンの場合のあがりは自模あがりに限定されます

自分が切らなくても、他家が切った牌を見逃せばその巡目内はフリテンになります

ただしこのケースは自分の自模順以降ならフリテンは解消されます

フリテンリーチは出来ますがあがれるのは自模のみです

リーチ後の見逃しは自模でしかあがれません

※フリテンリーチは出来なルールも存在します

【錯和(チョンボ)】

あがれないのにあがってしまった等の間違い行為

その罰則は満貫払いなど様々であります

不正行為のイカサマとは異なります

【完全先付け】

例えば何かを鳴いてから後で役牌を鳴いた

あがりはその役牌のみが1翻のケースは中付け・後付けとしてあがれないルール

ただし手牌の中が1翻役が未完成でも中付け・後付けの確認が取れませんからあがれます

特殊であり様々な扱いがあります

スポンサーリンク

興味のある方はどうぞ↓他のサイトです

スポンサーリンク

copyright(C)2009 不思議ちちんぷいぷい all rights reserved

▲UP

休憩中にカードマジックはいかが

休憩中にカードマジックはいかが

ツモ!

ツモ!

ロン!

ロン!